Faça como Neo, do filme Matrix: escolha a pílula vermelha e abrace a realidade ao invés de prazeres ilusórios

“Fake news” em todo lugar. Usuários parando de usar plataformas. Grandes anunciantes ameaçando abandonar o barco. Empresas descontentes com os resultados de suas páginas. As redes sociais, aquelas em que passamos horas e horas todos os dias e que mudaram as nossas vidas, estão sob fogo cruzado. Até ontem, usávamos esses produtos alegremente. Agora parece que tudo ficou sombrio. Mas será que a coisa é mesmo tão ruim ou que essa aparente ruptura foi assim de repente? Faço uma provocação: nas redes sociais, só podemos ser felizes se não levarmos as coisas muito a sério?

Esse questionamento surgiu nessa semana no meu mestrado na PUC, enquanto discutíamos o filme Matrix (1999). Quem assistiu a esse clássico da ficção científica deve se lembrar que o protagonista Neo (Keanu Reeves), em determinado momento, precisa decidir se toma uma pílula azul e continua a sua vidinha, ou uma vermelha e descobre como a realidade de fato era: humanos escravizados por uma gigantesca máquina, sendo que a vida que pensavam viver não passada de uma ilusão implantada diretamente em seus cérebros. Essa monstruosidade tecnológica, a Matrix, mantinha os humanos felizes nessa mentira, enquanto, na realidade, sugava a energia produzida pelos seus corpos inertes, cultivados como se fossem plantas.

Neo escolhe a pílula vermelha, e troca os prazeres da vida ilusória por uma realidade dura, porém libertadora.

Vídeo relacionado:

Guardadas as devidas proporções e certamente com um tom muito menos apocalíptico, poderíamos dizer que nossa relação com as redes sociais, mais notoriamente com o Facebook, segue a mesma lógica. Os algoritmos de relevância nos dizem o que devemos ver, seguindo a ideia de sempre nos apresentar coisas de que supostamente gostamos, de modo que usemos cada vez mais seus produtos e lhe entreguemos nossos dados. Eles são a “energia” que alimenta o poderoso sistema publicitário, fonte de renda da empresa. São conteúdos que nos fazem “felizes”, mas que não são necessariamente bons ou aqueles que precisaríamos ver para nosso bom desenvolvimento.

Mas não foi sempre assim? O que mudou agora?

A mentira tem perna curta

Esse debate ganhou força ao longo do ano passado, quando as infames “fake news”, as notícias falsas, caíram na boca do povo. De repente, as pessoas começaram a se sentir enganadas pelas redes sociais (apesar de muitas continuarem compartilhando todo tipo de porcaria sem se preocupar se aquilo era verdade). O Facebook chegou a ser acusado de ter ajudado Donald Trump a se eleger à Casa Branca! Isso forçou a empresa a abandonar sua tradicional postura contemplativa diante do problema, para se engajar publicamente na sua solução.

Para engrossar o caldo da polêmica, ex-funcionários dessas empresas lançaram recentemente campanhas contra as redes sociais, e até mesmo afirmaram categoricamente que elas estão destruindo a sociedade. Segundo eles, os algoritmos prejudicariam nossa capacidade de escolha, senso crítico e até mesmo provocariam depressão em crianças.

No dia 25 de janeiro, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), o megainvestidor George Soros taxou o Facebook e o Google de “ameaças à democracia” pelo seu “comportamento monopolístico”. Segundo o bilionário húngaro, a abrangência e os algoritmos dessas empresas provocariam dependência nos usuários e comprometeriam sua capacidade de escolha, representando até mesmo obstáculos à inovação.

Tudo isso pode ter componentes de verdade. Mas ficaram de fora dessas análises um item crucial: o usuário.

A decisão é sua

Assim como na Matrix, esses sistemas são feitos para serem sedutores. Afinal, se não nos entregarem algo que achemos divertido, agradável ou útil, usaremos menos o produto, o que seria péssimo para os negócios. Ou seja, em última instância, o poder de decisão continua sendo de cada um de nós.

É aí que a porca torce o rabo.

Na história criada pelas irmãs Wachowski, o personagem Cypher (Joe Pantoliano), um dos “humanos libertados” da Matrix, decide trair seus companheiros de luta enquanto saboreia um bife que ele sabe ser uma ilusão. Ou seja, o personagem decidiu que o engano da Matrix era muito melhor que a realidade e conscientemente abriu mão dessa última.

Não estou dizendo que usar redes sociais nos tiram da realidade. Mas a essência das “fake news” recai sobre a ação do usuário de compartilhar algo que ele acredite ser verdadeiro (ou pior, que deseje ser verdade). Os criadores desses conteúdos sabem disso. Por isso, eles são produzidos para falar diretamente ao coração das pessoas, que passam a espalhar as mentiras a seus contatos. A partir daí, os algoritmos de relevância fazem o trabalho sujo.

É como diz o ditado: me engana que eu gosto!

O grande dilema em que todos nós fomos enfiados é que o algoritmo dessas plataformas ficou tão eficiente em identificar o que nos dá prazer, que se tornaram a ferramenta perfeita para quem quiser espalhar a sua versão de qualquer fato, para atingir seus objetivos, muitas vezes criminosos ou nefastos. O cidadão, por sua vez, vivendo uma vida cada vez mais acelerada e com uma crescente busca pelo prazer (em grande parte, influenciada pelas próprias redes), “baixa as suas defesas” e cai como um pato nesse jogo de poder.

E não pense que isso aí só se aplica a questões políticas, apesar de esse ser o terreno que em que essa combinação de “fake news” e algoritmos azeitados tem feito mais barulho.

Não seja ignorante!

Quer ver outro lugar onde isso acontece de montão? Esses malfadados testes do tipo “com qual celebridade eu me pareço”, que tem encharcado o Facebook recentemente. O pessoal adora aquilo! Se eu jogasse, certamente diriam que eu me pareço com o Tom Cruise.

Claro… Claro… Como poderia ser diferente? Nunca notaram a semelhança gritante?

Mas eu não jogo! Primeiro porque sei que não me pareço com ele. Depois porque esses infames testes não passam de sistemas para sequestrar nossos dados, que graciosamente entregamos de bandeja quando autorizamos o Facebook a compartilhá-los com o fabricante da picaretagem. Em alguns casos mais graves, autorizamos que eles façam publicações em nosso nome. Em outras palavras, entregamos a eles o poder de usar nossa conta do Facebook para espalhar a nossos amigos desde notícias falsas a vírus.

Sempre digo às pessoas que resistam a esse prazer instantâneo e fugaz oferecido por esses sisteminhas. Já me chamaram de chato de galochas por isso. Tudo bem, cada um é dono da sua vida. Mas não podemos ser tão inocentes assim em achar que vivemos em um mundo de pessoas boas, que só querem nosso bem, acima de tudo.

Não vivemos!

E não podemos achar que o Facebook fará uma mudança mágica em seus algoritmos ou políticas que nos livrará do mal, amém. Pois isso também não vai acontecer! Seu algoritmo continuará tentando nos seduzir, como o Don Juan perfeito, pois isso é a essência do seu negócio. Ele não cria os “fake news” ou os sequestradores de dados, mas a combinação de seus algoritmos com a nossa busca inconsequente pelo prazer é o vetor perfeito para sua disseminação.

Não proponho, de forma alguma, que deixemos de usar redes sociais, buscadores e toda a gama de recursos digitais que transformaram nossa vida em algo muito melhor, mais poderoso e mais divertido. Isso é impensável! Apenas precisamos ser mais conscientes do que estamos fazendo, para não sermos feitos de trouxas. Em outras palavras, seremos muito mais felizes se não ficarmos na ignorância, se não nos enganarmos pelos prazeres baratos e ilusórios.

Sejamos mais Neo e menos Cypher. Escolha a pílula vermelha! Sempre.

Artigos relacionados:

- Como o Facebook pode piorar o jornalismo e deixar as pessoas na ignorância

- Você acha que está seguro contra ataques cibernéticos até ser vítima de um deles

- Quem merece a sua confiança hoje?

- Você está sendo manipulado… e pode estar achando isso engraçado!

- Por que não podemos abrir mão de uma BOA imprensa para vivermos

- Enganou a mídia, conquistou mulheres, ganhou dinheiro, mas era tudo mentira: como não ser vítima dos “fakes”

- 14 de março a 27 de junho: Redes Sociais, Colaboração e Mobilidade – curso de extensão universitária de 48 horas – PUC-SP

- 16 de abril a 25 de junho: Marketing Digital de Excelência – curso de extensão universitária de 30 horas – PUC-SP

- 17 de abril a 26 de junho: Comunicação Digital: Muito além do óbvio – curso de extensão universitária de 30 horas – PUC-SP

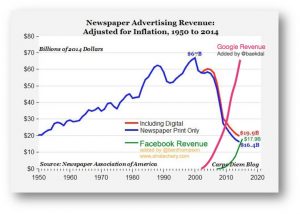

Não precisa ser gênio para saber que isso é pouco atraente para o público. As pessoas não são trouxas! Para um conteúdo assim, existem várias opções gratuitas. Como resultado, as receitas dessas empresas estão em queda livre, como visto no gráfico (compare com as curvas de receita do Google e do Facebook).

Não precisa ser gênio para saber que isso é pouco atraente para o público. As pessoas não são trouxas! Para um conteúdo assim, existem várias opções gratuitas. Como resultado, as receitas dessas empresas estão em queda livre, como visto no gráfico (compare com as curvas de receita do Google e do Facebook). Há também empresas que nem são de comunicação produzindo jornalismo de alta qualidade, como a Nestlé e a Red Bull (veja sua home page na imagem). Elas perceberam que bom conteúdo é um recurso valiosíssimo para atrair e conquistar clientes para seus produtos.

Há também empresas que nem são de comunicação produzindo jornalismo de alta qualidade, como a Nestlé e a Red Bull (veja sua home page na imagem). Elas perceberam que bom conteúdo é um recurso valiosíssimo para atrair e conquistar clientes para seus produtos.