Diante do acalorado debate em torno do “PL das Fake News”, muita gente nem percebeu que outro projeto de lei, possivelmente tão importante quanto, foi apresentado no dia 3 pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG): o PL 2338/23, que propõe a regulação da inteligência artificial. Resta saber se uma lei conseguirá conter abusos dessa corrida tecnológica ou sucumbirá à pressão das empresas, como tem acontecido no combate às fake news.

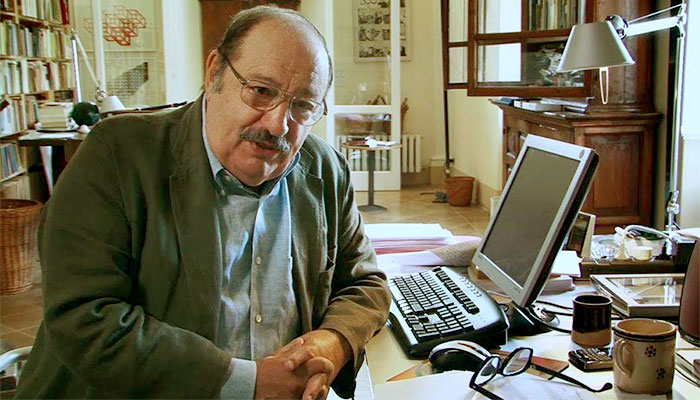

Talvez um caminho melhor seria submeter o desenvolvimento da IA aos limites da ética, mas, para isso, os envolvidos precisariam guiar-se por ela. Nesse sentido, outro acontecimento da semana passada foi emblemático: a saída do Google de Geoffrey Hinton, conhecido como o “padrinho da IA”. Ele disse que fez isso para poder falar criticamente sobre os caminhos que essa tecnologia está tomando e a disputa sem limites que Google, Microsoft e outras companhias estão travando, o que poderia, segundo ele, criar algo realmente perigoso.

Em entrevista ao The New York Times, o pioneiro da IA chegou a dizer que se arrepende de ter contribuído para esse avanço. “Quando você vê algo que é tecnicamente atraente, você vai em frente e faz”, justificando seu papel nessas pesquisas. Hoje ele percebe que essa visão pode ser um tanto inconsequente.

Mas quantos cientistas e principalmente homens de negócios da “big techs” também têm essa consciência?

Veja esse artigo em vídeo:

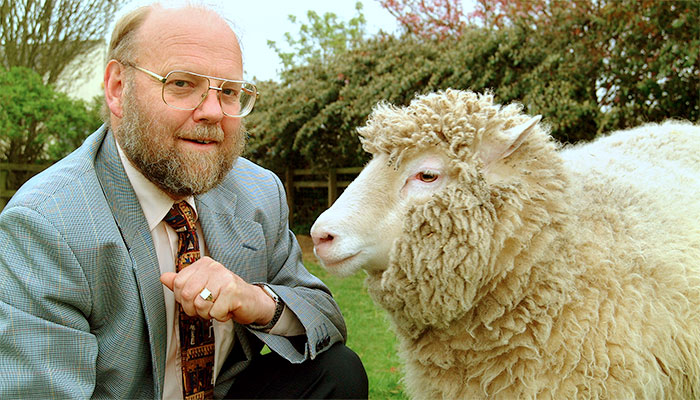

Isso me lembrou do início da minha carreira, como repórter de ciência, quando o mundo foi sacudido, em fevereiro de 1997, pelo anúncio da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado com sucesso. Apesar de sua origem incomum, ela viveu uma vida normal por seis anos, tendo até dado à luz seis filhotes. Depois dela, outros mamíferos foram clonados, como porcos, veados, cavalos, touros e até macacos.

Não demorou para que fosse levantada a questão se seria possível clonar seres humanos. Ela rendeu até a novela global “O Clone”, de Glória Perez, em 2001. Em 2007, Ian Wilmut, biólogo do Instituto Roslin (Escócia) que liderou a equipe que criou Dolly, chegou a dizer que a técnica usada com ela talvez nunca fosse eficiente para uso em humanos.

- Assine gratuitamente minha newsletter sobre experiência do cliente, mídia cultura e transformação digital

- Inscreva-se no meu podcast (escolha a plataforma): Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Soundcloud

Muitas teorias da conspiração sugerem que clones humanos chegaram a ser criados, mas nunca revelados. Isso estaria em linha com a ideia de Hinton da execução pelo prazer do desafio técnico.

Ainda que tenha se materializado, a pesquisa de clones humanos não foi para frente. E o que impediu não foi qualquer legislação: foi a ética! A sociedade simplesmente não aceitava aquilo.

“A ética da inteligência artificial tem que funcionar mais ou menos como a da biologia, tem que ter uma trava”, afirma Lucia Santaella, professora-titular da PUC-SP. “Se não os filmes de ficção científica vão acabar se realizando.”

A verdade irrelevante

Outro ponto destacado por Hinton que me chamou a atenção é sua preocupação com que a inteligência artificial passe a produzir conteúdos tão críveis, que as pessoas não sejam mais capazes de distinguir entre o que é real e o que é falso.

Ela é legítima! Já em 2016, o Dicionário Oxford escolheu “pós-verdade” como sua “palavra do ano”. Muito antes da IA generativa e quando as fake news ainda engatinhavam, esse verbete da renomada publicação alertava para “circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais”. De lá para cá, isso se intensificou exponencialmente: as pessoas acreditam naquilo que lhes for mais conveniente e confortável. As redes sociais levaram isso às raias da loucura e a IA generativa pode complicar ainda mais esse quadro.

“Não é que a verdade não exista: é que a verdade não mais importa”, acrescenta Santaella. “Esse é o grande problema!”

Ter ferramentas como essas abre incríveis possibilidades, mas também exige um uso responsável e consciente, que muitos não têm. Seu uso descuidado e malicioso pode ofuscar os benefícios da inteligência artificial, transformando-a em um mecanismo nefasto de controle e de desinformação, a exemplo do que foi feito com as redes sociais. E vejam como isso está destruindo a sociedade!

Se nenhum limite for imposto, as empresas desenvolvedoras da IA farão o mesmo que fizeram com as redes sociais. É uma corrida em que ninguém quer ficar para trás, pois o vencedor dominará o mundo! Para tornar a situação mais dramática, não se trata apenas de uma disputa entre companhias, mas entre nações. Ou alguém acha que a China está parada diante disso tudo?

Eu jamais serei contra o desenvolvimento de novas tecnologias. Vejo a inteligência artificial como uma ferramenta fabulosa, que pode trazer benefícios imensos. Da mesma forma, sou um entusiasta do meio digital, incluindo nele as redes sociais.

Ainda assim, não podemos viver um vale-tudo em nenhuma delas, seja clonagem, IA ou plataformas digitais. Apesar das críticas ao “PL das Fake News” criadas e popularizadas pela desinformação política e resistência feroz das “big techs” (as verdadeiras prejudicadas pela proposta), ele oferece uma visão equilibrada de como usar bem as redes sociais. Mas para isso, essas empresas precisam se empenhar muito mais, inclusive agindo de forma ética com o negócio que elas mesmas criaram.

Não percamos o foco no que nos torna humanos, nem a capacidade de distinguir verdade de mentira. Só assim continuaremos evoluindo como sociedade e desenvolveremos novas e incríveis tecnologias.

Nesse sentido, o antigo lema do Google era ótimo: “don’t be evil” (“não seja mal”). Mas em 2015, a Alphabet, conglomerado que incorporou o Google, trocou o mote por “faça a coisa certa”, bem mais genérico.

Bem, a coisa certa é justamente não ser mal.