Hoje faz exatamente 25 anos que eu apertei, pela primeira vez, o botão “upload” para subir uma página da Folha de S.Paulo na Internet!

No dia 9 de julho de 1995, domingo da abertura da reunião anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), a FolhaWeb, primeiro website o jornalão da Barão de Limeira, entrou no ar pelas minhas mãos, então repórter de Ciência do impresso.

Foi uma experiência arrebatadora! Participar da criação de um produto é algo incrível, mas fazer parte dos primeiríssimos momentos de uma indústria que mudaria o mundo nos anos seguintes é algo absolutamente impagável: naquele momento estava surgindo a mídia digital, não apenas no Brasil, mas no mundo todo!

Quase não existiam modelos: basicamente os serviços online americanos America Online, Compuserve e Prodigy, o francês Minitel e algumas BBSs, inclusive no Brasil. Mas todos eram redes fechadas, limitadas e nenhuma funcionava na Internet. Tampouco existia formação, literatura e sequer concorrentes (e nem público). Portanto, a criatividade estava em constante ebulição, sem nenhum limite!

- Siga-me no LinkedIn

- Siga-me no Instagram

- Inscreva-se no meu podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Soundcloud

Depois de pouco mais de um mês no ar, decidi que queria fazer apenas aquilo e pedi para deixar a editoria de Ciência do jornal impresso, onde era editor interino. Lembro-me de meus colegas da Redação tentando me dissuadir da ideia, pois, segundo eles, a Internet era um modismo que não duraria e que, ao deixar o jornal, eu estaria jogando fora uma carreira promissora.

Que bom que não dei atenção a eles…

O pulo do gato

Não foi um trabalho individual. Ele começou em janeiro daquele ano, quando propus ao meu editor na época, Claudio Csillag, que criássemos as páginas do jornal na então recém-liberada Internet comercial brasileira. Antes de novembro de 1994, ela estava disponível apenas a poucos alunos de raras universidades do país.

Afinal, aquilo parecia “muito legal”!

Csillag foi essencial para convencer a direção do jornal a permitir o projeto, pela sua insistência e pela grande cartada de propor a “primeira cobertura online do Brasil”: basicamente, colocar na Internet as notícias que sairiam no jornal no dia seguinte sobre a reunião da SBPC daquele ano. Essa suposta primazia digital “compensava” o fato de que os concorrentes (pela ordem) Jornal do Commercio (PE), Jornal do Brasil (RJ), Estadão (SP), O Globo (RJ) e Zero Hora (RS) tinham lançado seus sites antes da Folha. O “pulo do gato” de Csillag evitou que o projeto pudesse ser empurrado ainda mais para frente.

Os trabalhos finalmente começaram em junho. Após fechar a edição diária da editoria de Ciência do jornal, eu me juntava ao então gerente técnico da Agência Folha, Lelivaldo Marques Filho, parceiro no desenvolvimento das primeiríssimas páginas, que também contaram com a ajuda técnica de Sérgio Esteves, então analista de sistemas da Folha. Tudo sob a batuta de Marion Strecker, diretora da Agência Folha na época. O logo e o layout da página ficaram a cargo de Cássio Leitão.

O dia a dia não era glamouroso, não era fácil. Tive que aprender HTML na marra, nos poucos tutoriais que já existiam na própria rede. Para criar as páginas, usava o Word! Apesar de parecer uma ferramenta inadequada para a tarefa, ele cumpria bem o papel, pois importava nele as matérias do sistema proprietário da paginadora do jornal impresso, e “rodava uma macro” (sequência de comandos gravados) que eu havia desenvolvido, que trocava as tags da paginadora por equivalentes em HTML. E então “subia” para um servidor na Embratel por FTP.

Ou seja, por muito pouco, não fiz o café e limpei o banheiro. Mas saboreei cada momento daquele como se fosse Neil Armstrong pisando na Lua. Que sensação incrível!

Antes que o ano acabasse, Caio Túlio Costa já comandava um novo projeto ainda sem nome, mas que transformaria a FolhaWeb no Universo Online alguns meses depois, no dia 28 de abril de 1996. E tudo aquilo e o que veio depois ajudou a criar a história do jornalismo e da mídia digital.

Tudo isso aconteceu naquele longínquo 1995. Parece que fosse outra vida! Hoje o consumo de conteúdo se dá majoritariamente pelo meio digital. Além disso, todos nós deixamos de ser meros consumidores para nos tornarmos produtores de conteúdo, ainda que seja com singelos posts nas redes sociais.

Parece tudo óbvio, tudo fácil, tudo lindo. Não foi! Criar a FolhaWeb e todas aquelas iniciativas pré-históricas do jornalismo digital exigiu visão e uma dose de loucura. Vale dizer novamente que jornalistas do maior jornal do país, então no seu auge, achavam que a Internet não passava de um modismo passageiro. Até mesmo, Bill Gates, ainda CEO da Microsoft, lançou no mesmo ano a MSN no mesmo formato fechado da America Online, esnobando a Internet.

Como dizem, #ficaadica: às vezes temos que abraçar aquilo em que acreditamos, mesmo quando todos a nossa volta digam não. Nunca se sabe quando estaremos mudando o mundo.

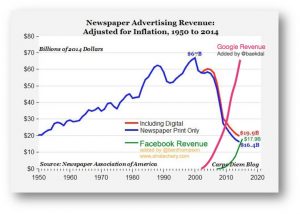

Não precisa ser gênio para saber que isso é pouco atraente para o público. As pessoas não são trouxas! Para um conteúdo assim, existem várias opções gratuitas. Como resultado, as receitas dessas empresas estão em queda livre, como visto no gráfico (compare com as curvas de receita do Google e do Facebook).

Não precisa ser gênio para saber que isso é pouco atraente para o público. As pessoas não são trouxas! Para um conteúdo assim, existem várias opções gratuitas. Como resultado, as receitas dessas empresas estão em queda livre, como visto no gráfico (compare com as curvas de receita do Google e do Facebook). Há também empresas que nem são de comunicação produzindo jornalismo de alta qualidade, como a Nestlé e a Red Bull (veja sua home page na imagem). Elas perceberam que bom conteúdo é um recurso valiosíssimo para atrair e conquistar clientes para seus produtos.

Há também empresas que nem são de comunicação produzindo jornalismo de alta qualidade, como a Nestlé e a Red Bull (veja sua home page na imagem). Elas perceberam que bom conteúdo é um recurso valiosíssimo para atrair e conquistar clientes para seus produtos.