No dia 4, o Twitter demitiu sumariamente metade de sua força de trabalho global, algo como 3.700 funcionários. Cinco dias depois, foi a vez da Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, colocar na rua nada menos que 11 mil profissionais, equivalente a 13% de seu quadro no mundo. Isso vem deixando muita gente apreensiva com um possível novo “estouro da bolha ponto-com”, como o que aconteceu no ano 2000. Afinal, esses números maiúsculos demonstram que mesmo empresas poderosíssimas são suscetíveis a erros de administração.

A diferença é que, no caso das plataformas digitais, se elas quebrarem, impactarão profundamente a vida de incontáveis usuários e empresas no planeta, fazendo com que a crise do ano 2000 se pareça a um soluço. Hoje, em um mundo hiperconectado, o cotidiano dessas pessoas –incluindo você– é muito ligado aos feeds dessas redes.

Entretanto, apesar da proximidade dessas megademissões, não vejo um novo “estouro de bolha” ou muito menos um caos no mercado de tecnologia. Sim, Meta e Twitter estão com problemas seríssimos –ainda que diferentes– que precisam ser resolvidos, mas é pouco provável que quebrem. O que há de comum entre elas é a íntima ligação de suas crises com suas respectivas lideranças.

Veja esse artigo em vídeo:

No ano 2000, eu trabalhava na America Online (AOL), a mais reluzente ponto-com que o mundo havia visto até então. Em janeiro daquele ano, a empresa iniciou a compra do grupo Time Warner, uma fusão de US$ 360 bilhões, a maior da história, criando um conglomerado que cobriria virtualmente todos os pontos da “nova” e da “velha mídia”.

Parecia o casamento perfeito, até que, dois meses depois, a “bolha ponto-com” estourou, motivada pela desconfiança do mercado com incontáveis negócios digitais que não passavam de ideias brilhantes, mas altamente deficitários. Muitos grandes nomes subitamente desapareceram, arrastando centenas de outras empresas.

As ações da America Online derreteram! Além disso, decisões empresariais equivocadas e a resistência das empresas originais da Time Warner ao novo modelo minaram a fusão, que acabou desfeita em 2009. A AOL sobrevive até hoje, com um modelo de negócios completamente diferente do daquela época. Em 2015, a Verizon comprou a empresa por US$ 4,4 bilhões e ela agora é uma sombra do que já foi.

- Assine gratuitamente minha newsletter sobre experiência do cliente, mídia cultura e transformação digital

- Inscreva-se no meu podcast (escolha a plataforma): Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Soundcloud

Como se pode ver, ninguém está imune a más decisões e ao humor do mercado.

É o caso do “novo Twitter”, sob a direção de Elon Musk. Depois de uma conturbada aquisição da companhia por US$ 44 bilhões, concluída no dia 28 de outubro, as ações do homem mais risco do mundo e também CEO da fabricante de carros elétricos Tesla e da companhia aeroespacial SpaceX têm sido no mínimo polêmicas.

Suas primeiras decisões foram demitir por e-mail os principais executivos e metade dos funcionários da empresa, com o apoio de pessoas de seus outros negócios. Isso fez com que vários sistemas do Twitter parassem de funcionar, fazendo com que alguns demitidos fossem convidados a voltar. Mas o que se vê é o êxodo de mais funcionários e de anunciantes de peso. Além disso, outras decisões provocaram a explosão de notícias falsas na plataforma nesses dias.

Já o negócio de Zuckerberg vem sofrendo –assim como outros que dependem da publicidade online– com a crise americana e a guerra na Ucrânia. Além disso, o TikTok vem se demonstrando um concorrente implacável e mudanças nos controles de privacidade dos iPhones feriram profundamente o modelo de negócios da Meta.

Mas o maior problema tem sido sua incapacidade de avançar no metaverso, caminho em que Zuckerberg apostou suas fichas há um ano. Por isso, suas ações perderem 76% do valor no período, equivalente a US$ 730 bilhões! A Reality Labs, unidade de produtos do metaverso, apresentou sozinha um prejuízo de US$ 12 bilhões.

Negócios inchados

Zuckerberg fez um mea culpa, dizendo que exagerou no otimismo durante a pandemia, contratando mais gente que deveria. Esse é, de fato, um problema de muitas dessas empresas, que incharam com o distanciamento social e agora sofrem com um choque de realidade.

Outro exemplo é a Amazon, que viu suas ações caírem após o anúncio de lucros menores que o esperado, fazendo seu valor ficar abaixo de US$ 1 trilhão pela primeira vez desde o início de 2020. Com isso, no dia 3, a companhia anunciou que interromperia todas as contratações até segunda ordem e agora iniciou a demissão de dez mil funcionários.

Notícias assim amedrontam mercados, mas é uma situação bem diferente da “bolha ponto-com” do ano 2000. A crise atual impacta negócios firmemente estabelecidos e resulta de decisões ruins de suas lideranças, que podem corrigir seus rumos. Além disso, o mercado de tecnologia continua aquecido, com uma acelerada digitalização de negócios de todos os setores. Essa é uma excelente notícia para os profissionais da área, inclusive no Brasil.

O que se deve prestar atenção é que redes sociais não são empresas comuns. Como já explicado, qualquer movimento que façam tem o potencial de provocar grande alegria ou tragédias a seus bilhões de usuários, e isso não é um exagero. Nos últimos anos, em eleições ao redor do mundo (inclusive no Brasil), essas plataformas digitais foram decisivas para o abalo nas democracias, a partir de polarização da sociedade pela enxurrada de fake news e do discurso de ódio em suas páginas.

Por isso, o mundo está de olho em Elon Musk, que prometeu afrouxar os controles do Twitter sobre o conteúdo publicado na plataforma, em nome de sua ideia de “liberdade de expressão”. Até agora, o que se viu com suas atabalhoadas decisões foi o aumento de desinformação em torno das “eleições de meio de mandato”, que elegeram governadores, senadores e deputados nos EUA na terça passada.

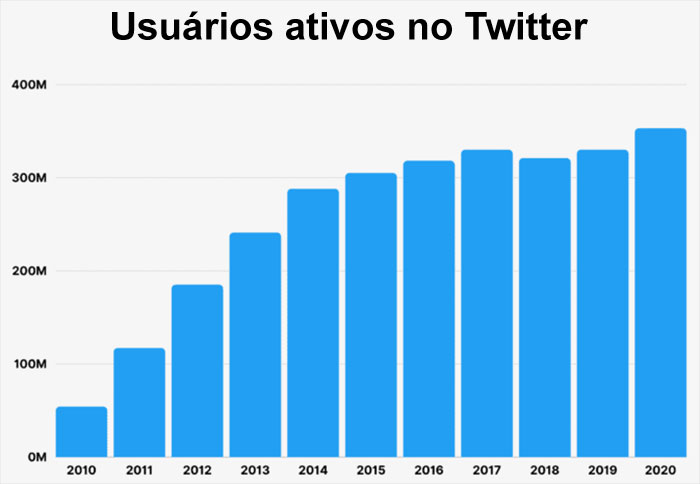

Musk levou os carros elétricos a um novo patamar e criou o conceito de corrida espacial privada, que são feitos memoráveis. Mas pode descobrir que o impacto de centenas de milhões de usuários na sociedade pode representar um desafio muito mais difícil de ser superado.

Quanto a nós, os referidos usuários tão dependentes dessas plataformas, precisamos entender que estamos na mão dos algoritmos. Temos que aprender a nos beneficiar deles, mas não de uma maneira umbilical. Afinal, mesmo que hoje brilhemos nas redes, amanhã eles podem nos tornar irrelevantes online. Sem falar que as próprias empresas podem desaparecer, com ou sem estouro de bolha.