O personagem “Puro Osso”, da animação “As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy”

O jornalismo morreu! Pelo menos é o que tenho ouvido cada vez mais insistentemente de comunicadores, professores e estudantes de Jornalismo, além do público, cansado da qualidade cada vez mais baixa dos veículos tradicionais. Informações erradas, pautas desinteressantes, erros de português e, em cima de tudo isso, alinhamentos políticos e ideológicos exagerados, que comprometem a credibilidade, estão entre as principais críticas. Isso tudo é terrível, pois coloca em xeque uma instituição essencial para a vida de cada um de nós.

Mas vou lhes contar uma coisa: o jornalismo nunca esteve tão vivo! Então por que tanta gente está deixando de acreditar na imprensa?

A causa é uma incrível incapacidade que essas empresas de comunicação demonstram em se atualizar. E, como em qualquer outro negócio, quem fica parado acaba levando uma surra de concorrentes mais ágeis e ousados, mais cedo ou mais tarde. Portanto, apesar de esse artigo falar de jornalismo, os ensinamentos valem para virtualmente qualquer um.

Debati sobre isso há alguns dias no 8º Encontro Paulista de Professores de Jornalismo, que tive a honra de abrir. Para mim, a história da morte do jornalismo faz parte de uma tríade de bobagens que me incomodam há alguns anos. As outras duas são que as pessoas não leem mais, e que elas não querem mais pagar por conteúdo.

Mentiras!

O fato é que as pessoas nunca consumiram tanto conteúdo, inclusive jornalístico. E, apesar do avanço do vídeo digital, a maior parte de todo esse conteúdo chega de forma escrita. A responsável por isso é a combinação dos smartphones com as redes sociais, que começou a se desenhar há uns dez anos. O primeiro é um computador poderoso, permanentemente online, que carregamos em nosso bolso para onde formos. Já as segundas cumprem o papel de selecionar e entregar o conteúdo de acordo com as nossas necessidades.

Ou seja, as pessoas nem precisam ir até as notícias: elas vêm até o público.

O risco de não ser relevante

O problema disso é que as pessoas consomem cada vez mais o que os algoritmos de relevância das redes sociais consideram interessante, o que não é necessariamente bom. Perde força a curadoria feita pelos editores, sendo substituída pelas curtidas dos nossos amigos, que ajudam o Facebook e afins a determinar o que deve ser promovido.

Sem entrar no mérito de que isso aumenta enormemente o risco de deixarmos de consumir conteúdo que deveríamos, isso nos leva à terceira das bobagens acima, aquela que diz que as pessoas não querem mais pagar por conteúdo.

Sim, as pessoas pagam por conteúdo, desde que faça sentido para elas!

Acontece que, pelos problemas indicados no primeiro parágrafo desse texto, os veículos tradicionais não têm conseguido despertar o interesse do público. Vejam o exemplo abaixo, com primeiras páginas recentes do Estadão e da Folha (mas poderia ser de qualquer outro veículo tradicional):

O fato de serem incrivelmente parecidas não é coincidência. Resulta do fato de que os veículos têm investido pouco em reportagem, que é a alma do bom jornalismo. Ao invés disso, vivem de denúncias, de “jornalismo palaciano” (acompanhamento de acontecimentos de fontes oficiais), de denuncismo. Ou seja, uma mesmice crônica resultante de uma apuração rasa, feita por uma mão de obra cada vez menos qualificada e barata (os mais experientes -e caros- foram quase todos demitidos nos últimos anos).

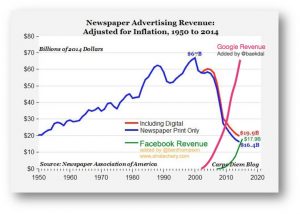

Não precisa ser gênio para saber que isso é pouco atraente para o público. As pessoas não são trouxas! Para um conteúdo assim, existem várias opções gratuitas. Como resultado, as receitas dessas empresas estão em queda livre, como visto no gráfico (compare com as curvas de receita do Google e do Facebook).

Não precisa ser gênio para saber que isso é pouco atraente para o público. As pessoas não são trouxas! Para um conteúdo assim, existem várias opções gratuitas. Como resultado, as receitas dessas empresas estão em queda livre, como visto no gráfico (compare com as curvas de receita do Google e do Facebook).

Agora comparemos com o cinema. Nos anos 1980, quando o VHS foi popularizado, muita gente achava que aquilo seria o fim das salas de cinema. E, em um primeiro momento, parecia ser verdade, pois o público começou a assistir aos filmes em casa, enquanto as salas esvaziavam.

A causa não eram os videocassetes: a qualidade e o som do VHS eram ruins, e as TVs naquela época tinham telas pequenas (uma TV de 20 polegadas era um luxo). O problema estava nas próprias salas de cinema, que eram pequenas, também tinham imagem e som ruins, poltronas rasgadas, cheiravam a mofo e vendiam uma pipoca rançosa.

Oras, para ter uma experiência “meia-boca”, melhor ter isso no conforto do lar e pagando menos.

Diante da morte iminente, as salas de cinema se reinventaram. Hoje oferecem uma qualidade incrível em todos os aspectos. Ir ao cinema é mais que ver um filme: é uma experiência de conteúdo! Em outras palavras, aumentaram a sua relevância. E -vejam só- as pessoas pagam por isso!

Alguns podem dizer: mas isso não é jornalismo. Pois eu respondo: funciona tudo do mesmo jeito.

Criando reputação com conteúdo

É verdade que o modelo que mantém a mídia tradicional, baseado em assinatura e publicidade, está evaporando. Não apenas porque o antigo público não vê mais valor no produto, mas também porque surgem alternativas mais interessantes.

Empresas mais modernas já perceberam que hoje é melhor ganhar dinheiro graças ao conteúdo que com o conteúdo. Em outras palavras, ele serve para ajudar a construir uma ótima reputação, que depois serve para vender outros produtos, como consultorias ou eventos.

Há também empresas que nem são de comunicação produzindo jornalismo de alta qualidade, como a Nestlé e a Red Bull (veja sua home page na imagem). Elas perceberam que bom conteúdo é um recurso valiosíssimo para atrair e conquistar clientes para seus produtos.

Há também empresas que nem são de comunicação produzindo jornalismo de alta qualidade, como a Nestlé e a Red Bull (veja sua home page na imagem). Elas perceberam que bom conteúdo é um recurso valiosíssimo para atrair e conquistar clientes para seus produtos.

Quer dizer então que as empresas tradicionais de comunicação estão condenadas? Claro que não!

Temos ótimos exemplos de veículos centenários que encontraram o seu caminho nesse novo cenário da comunicação. Um deles para mim é emblemático: o The Washington Post. Criado em 1877, esse, que é um dos mais importantes jornais do mundo, estava ladeira abaixo até bem pouco tempo atrás. Foi quando Jeff Bezos comprou a publicação, em 2013.

O criador e CEO da Amazon não interferiu na parte editorial, exceto pelo fato que contratou dezenas de novos jornalistas, reforçando o time. Em compensação, mexeu em todo o resto: injetou muita tecnologia, colocou o pessoal de TI trabalhando em pé de igualdade com os jornalistas na redação (para lhes oferecer dados para as reportagens e sobre o público) e reinventou o modelo de negócios do título, tornando sua versão digital quase ubíqua nos EUA. Como resultado, o gráfico do Post, que era uma queda livre, inverteu-se para um crescimento acelerado em pouco tempo.

Bezos aplicou ao jornalão duas de suas máximas mais conhecidas: “preste mais atenção

em seus consumidores que em seus concorrentes” e “se você dobra seus experimentos, você

duplica sua inventividade”. Em outras palavras, foi necessário um mogul do e-commerce para meter o dedo na ferida do jornal e fazer as mudanças necessárias, inclusive correndo riscos. Tudo para se aproximar de seu cliente, tornar o seu produto mais relevante.

Portanto, o jornalismo está morrendo? De forma alguma! Está se transformando em algo novo e incrível, isso sim! E, nesse novo cenário, não há espaço para quem quiser continuar fazendo tudo como sempre fez, só porque antigamente dava certo. E essa dica vale para qualquer empresa de qualquer segmento.

Está sentindo que há espaço para tornar sua empresa mais relevante? Está esperando o que para começar a agir?

Artigos relacionados:

- A reputação digital pode promover ou arruinar sua carreira e seu negócio: saiba como conquistá-la

- Jeff Bezos mostra o caminho ao Washington Post (e à “mídia tradicional”)

- Pare de se SABOTAR e comece a INOVAR!

- Como matar um jornal –ou seu negócio– com pílulas para emagrecer

- Você vai inovar na sua carreira ou negócio ou vai continuar aí parado?

- Seus clientes estão lhe gritando o que fazer, mas você está ouvindo?